用户态线程和内核态线程

用户态线程和内核态线程有什么区别?

这个问题有很多小问题组合而成,比如:

- 用户态和内核态是什么

- 用户级线程和内核级线程是怎样的对应关系

- 内核响应系统调用是一个怎样的过程?

- ....

# 什么是用户态和内核态

Kernel 运行在超级权限模式(Supervisor Mode)下,所以拥有很高的权限。按照权限管理的原则,多数应用程序应该运行在最小权限下。因此,很多操作系统,将内存分成了两个区域:

- 内核空间(Kernal Space),这个空间只有内核程序可以访问

- 用户空间(User Space),这部分内存专门给应用程序使用

# 用户态和内核态

用户空间中的代码被限制了只能使用一个局部的内存空间,我们说这些程序在用户态(User Mode) 执行

内核空间中的代码可以访问所有内存,我们称这些程序在**内核态(Kernal Mode) **执行。

# 系统调用

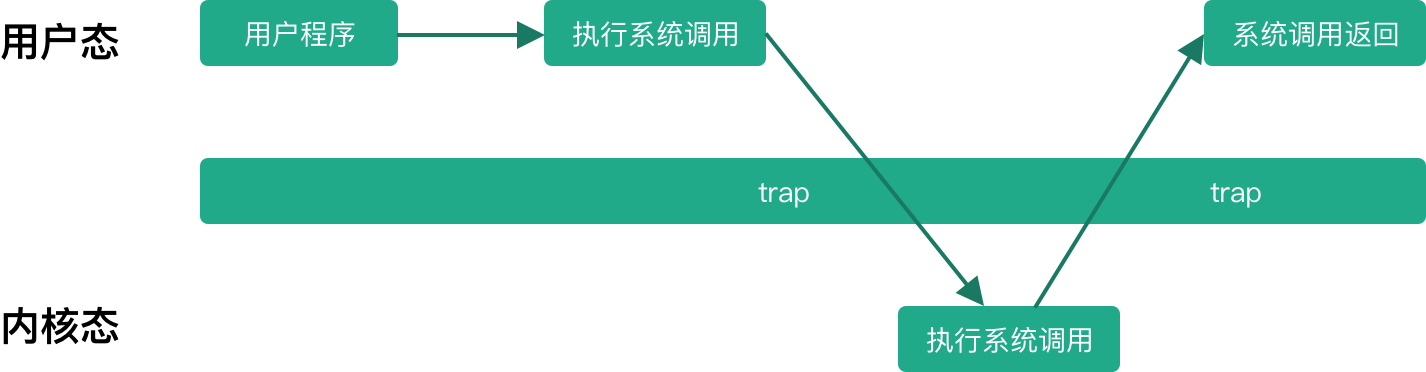

如果用户态程序需要执行系统调用,就需要切换到内核态执行。

内核程序执行在内核态(Kernal Mode),用户程序执行在用户态(User Mode)。当发生系统调用时,用户态的程序发起系统调用。因为系统调用中牵扯特权指令,用户态程序权限不足,因此会中断执行,也就是 Trap(Trap 是一种中断)。

发生中断后,当前 CPU 执行的程序会中断,跳转到中断处理程序。内核程序开始执行,也就是开始处理系统调用。内核处理完成后,主动触发 Trap,这样会再次发生中断,切换回用户态工作。

# 线程模型

一个应用程序启动后会在内存中创建一个执行副本,这就是进程。Linux 的内核是一个 Monolithic Kernel(宏内核),因此可以看作一个进程。也就是开机的时候,磁盘的内核镜像被导入内存作为一个执行副本,成为内核进程。

进程可以分成用户态进程和内核态进程两类。用户态进程通常是应用程序的副本,内核态进程就是内核本身的进程。如果用户态进程需要申请资源,比如内存,可以通过系统调用向内核申请。

那么用户态进程如果要执行程序,是否也要向内核申请呢?

程序在现代操作系统中并不是以进程为单位在执行,而是以一种轻量级进程(Light Weighted Process),也称作线程(Thread)的形式执行。

一个进程可以拥有多个线程。进程创建的时候,一般会有一个主线程随着进程创建而创建。

如果进程想要创造更多的线程,就需要思考一件事情,这个线程创建在用户态还是内核态?

难道不是用户态的进程创建用户态的线程,内核态的进程创建内核态的线程吗?

其实不是,进程可以通过 API 创建用户态的线程,也可以通过系统调用创建内核态的线程。

# 用户态线程

用户态线程也称作用户级线程(User Level Thread)。操作系统内核并不知道它的存在,它完全是在用户空间中创建。

优点:

- 管理开销小:创建、销毁不需要系统调用

- 切换成本低:用户空间程序可以自己维护,不需要走操作系统调度。

缺点:

- 与内核协作成本高:比如这种线程完全是用户空间程序在管理,当它进行 I/O 的时候,无法利用到内核的优势,需要频繁进行用户态到内核态的切换。

- 线程间协作成本高:设想两个线程需要通信,通信需要 I/O,I/O 需要系统调用,因此用户态线程需要支付额外的系统调用成本。

- 无法利用多核优势:比如操作系统调度的仍然是这个线程所属的进程,所以无论每次一个进程有多少用户态的线程,都只能并发执行一个线程,因此一个进程的多个线程无法利用多核的优势。

- 操作系统无法针对线程调度进行优化:当一个进程的一个用户态线程阻塞(Block)了,操作系统无法及时发现和处理阻塞问题,它不会更换执行其他线程,从而造成资源浪费。

# 内核态线程

内核态线程也称作内核级线程(Kernel Level Thread)。这种线程执行在内核态,可以通过系统调用创造一个内核级线程。

优点:

- 可以利用多核 CPU 优势:内核拥有较高权限,因此可以在多个 CPU 核心上执行内核线程。

- 操作系统级优化:内核中的线程操作 I/O 不需要进行系统调用;一个内核线程阻塞了,可以立即让另一个执行。

缺点:

- 创建成本高:创建的时候需要系统调用,也就是切换到内核态。

- 扩展性差:由一个内核程序管理,不可能数量太多。

- 切换成本较高:切换的时候,也同样存在需要内核操作,需要切换内核态。

# 用户态线程和内核态线程之间的映射关系

通常我们会在内核中预先创建一些线程,并反复利用这些线程。

# 多对一(Many to One)

用户态进程中的多线程复用一个内核态线程。这样,极大地减少了创建内核态线程的成本,但是线程不可以并发。因此,这种模型现在基本上用的很少

# 一对一(One to One)

该模型为每个用户态的线程分配一个单独的内核态线程,在这种情况下,每个用户态都需要通过系统调用创建一个绑定的内核线程,并附加在上面执行。 这种模型允许所有线程并发执行,能够充分利用多核优势,Windows NT 内核采取的就是这种模型。但是因为线程较多,对内核调度的压力会明显增加。

# 多对多(Many To Many)

这种模式下会为 n 个用户态线程分配 m 个内核态线程。m 通常可以小于 n。一种可行的策略是将 m 设置为核数。这种多对多的关系,减少了内核线程,同时也保证了多核心并发。Linux 目前采用的就是该模型。

# 两层设计(Two Level)

这种模型混合了多对多和一对一的特点。多数用户态线程和内核线程是 n 对 m 的关系,少量用户线程可以指定成 1 对 1 的关系。

# 总结

用户态线程工作在用户空间,内核态线程工作在内核空间。用户态线程调度完全由进程负责,通常就是由进程的主线程负责。相当于进程主线程的延展,使用的是操作系统分配给进程主线程的时间片段。内核线程由内核维护,由操作系统调度。

用户态线程无法跨核心,一个进程的多个用户态线程不能并发,阻塞一个用户态线程会导致进程的主线程阻塞,直接交出执行权限。这些都是用户态线程的劣势。内核线程可以独立执行,操作系统会分配时间片段。因此内核态线程更完整,也称作轻量级进程。内核态线程创建成本高,切换成本高,创建太多还会给调度算法增加压力,因此不会太多。

实际操作中,往往结合两者优势,将用户态线程附着在内核态线程中执行。